I colombi viaggiatori: alleati insospettabili della comunicazione militare

Sin dallo scoppio della Grande Guerra, la presenza dei colombi viaggiatori su navi, sommergibili, aerei e carri armati delle nazioni belligeranti era considerata del tutto normale. La loro importanza strategica si rivelò subito cruciale: basti pensare che, all’inizio del conflitto, le truppe tedesche presero d’assalto gli allevamenti belgi e si impossessarono di oltre un milione di esemplari da impiegare in battaglia.

La prima colombaia militare italiana risale al 1876, istituita presso il XII Reggimento Artiglieria di Ancona, seguita poi da Bologna. A partire dal 1891, la rete delle “stazioni” — come venivano chiamate tecnicamente — si espanse su tutto il territorio nazionale, da Roma a Napoli, Piacenza, Cagliari, Alessandria, fino a includere anche la colonia eritrea con sedi ad Assab e Massaua.

Vista la crescente diffusione, fu istituita presso il Comando Territoriale del Genio di Roma la Direzione Superiore delle Colombaie Militari.

Addestramento e funzionamento

In tempo di pace, i colombi venivano impiegati per i collegamenti tra le fortezze marittime, i reparti alpini, la cavalleria e i ciclisti. Il loro addestramento si basava sull'istinto naturale di tornare alla colombaia d'origine: trasportati in ceste sempre più lontano dal punto di partenza, venivano liberati per compiere tragitti anche di oltre 1000 km, volando a 30–40 km/h ad un’altezza di 100–150 metri.

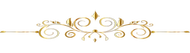

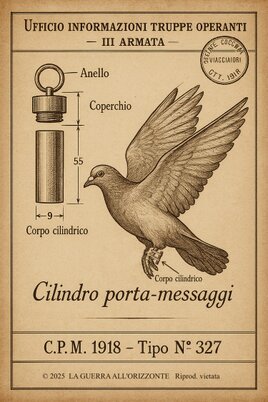

Ogni colombo era contrassegnato con un numero di matricola sull’ala e da un anello numerato posto sulla zampa.

Il messaggio — scritto su carta finissima — era inserito in una cannuccia di penna d’oca o di celluloide, legata alla timoniera o alla zampa. Per i “colombigrammi” si utilizzavano porta-dispacci composti da due tubetti di alluminio: uno per il messaggio arrotolato e l’altro per il fissaggio alla zampa tramite due braccialetti metallici.

Le colombaie militari

Le colombaie collocate nelle immediate retrovie del fronte erano posizionate in punti elevati e riparati dal vento.

Le altre, soprattutto quelle facenti parte della "dotazione" dei Comandi o delle strutture più interne potevano essere allestite in edifici di qualsiasi natura, rurali, civili, ecclesiastici, storici.

Generalmente, ogni stazione era affidata a un sottufficiale e ad alcuni guardia-colombaia.

L’addestramento si fondava su due fattori:

il senso di orientamento del volatile e il suo attaccamento alla “famiglia”, cioè agli individui che abitavano la colombaia.

Liberato da una gabbia, il colombo compiva alcuni giri di orientamento e poi ripartiva verso casa.

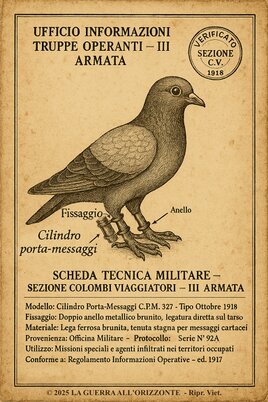

Accanto alle colombaie fisse, vennero introdotte anche quelle mobili, allestite su autobus militari o su carri a rimorchio, pronti a operare in qualsiasi punto del fronte.

Colombaia militare presso l'isola di Sant'Andrea a Venezia - 1918

Colombaia mobile del Regio Esercito - 1917

I colombi al fronte

Durante la Prima Guerra Mondiale, questi volatili dimostrarono tutta la loro utilità: garantirono le comunicazioni tra la prima linea e le retrovie, anche quando i mezzi moderni venivano distrutti dal nemico o resi inutilizzabili dal maltempo.

Dopo l’addestramento, i colombi venivano trasportati in ceste di vimini fino alle trincee, dove venivano sistemati in gabbie di legno divise in quattro scomparti, con pavimento in paglia o fieno.

Durante questo periodo, soffrivano per l’assenza dei compagni, ma rispondevano con entusiasmo ai lanci di addestramento, spinti dal desiderio di tornare alla propria colombaia.

In questo sistema, la colombaia era il punto di ricezione, mentre il posto d’internamento rappresentava la stazione trasmittente.

Il ritorno dei colombi era segnalato da dispositivi a suoneria.

La gabbietta per colombi da lancio aereo

Materiali: Struttura in vimini intrecciato, con rinforzi in rete metallica o legno leggero per dare resistenza al contenitore durante il lancio.

Dimensioni approssimative: circa 40–60 cm di lunghezza, 30 cm di larghezza e 30 cm di altezza; abbastanza compatta da poter essere trasportata in aereo.

Compartimenti interni: suddivisa in 3–6 scomparti individuali, ciascuno per un colombo, separati da divisori rigidi per evitare danni agli animali durante il trasporto.

Sistema di chiusura: sportellini con cerniere metalliche e fermagli, progettati per essere aperti rapidamente manualmente oppure automaticamente tramite un meccanismo o apertura assistita in volo.

Accessori integrati: Porta-dispacci in alluminio, per conservare messaggi da legare alla zampa o al rachide delle timoniere; manici o ganci per il fissaggio al paracadute o al carico dell’aereo; in alcuni esemplari, presenza di paracadute integrato per il lancio diretto verso terra.

Dimensioni approssimative: circa 40–60 cm di lunghezza, 30 cm di larghezza e 30 cm di altezza; abbastanza compatta da poter essere trasportata in aereo.

Compartimenti interni: suddivisa in 3–6 scomparti individuali, ciascuno per un colombo, separati da divisori rigidi per evitare danni agli animali durante il trasporto.

Sistema di chiusura: sportellini con cerniere metalliche e fermagli, progettati per essere aperti rapidamente manualmente oppure automaticamente tramite un meccanismo o apertura assistita in volo.

Accessori integrati: Porta-dispacci in alluminio, per conservare messaggi da legare alla zampa o al rachide delle timoniere; manici o ganci per il fissaggio al paracadute o al carico dell’aereo; in alcuni esemplari, presenza di paracadute integrato per il lancio diretto verso terra.

Messaggi in volo, segreti in codice

Per garantire l'autenticità dei messaggi trasportati dai colombi viaggiatori — affidati agli agenti della Giovane Italia infiltrati nei territori occupati dagli austriaci — era stato ideato un ingegnoso sistema di cifratura. Non si trattava di un codice complesso, ma di una sorta di vidimazione segreta: un insieme di convenzioni che rendevano ogni comunicazione riconoscibile e sicura.

Come funzionava?

Ogni messaggio doveva contenere una sequenza numerica progressiva, associata all’agente mittente. Alcune parole brevi, apparentemente insignificanti, venivano inserite come intercalari: erano il segnale che il messaggio era autentico. I numeri non erano casuali, ma seguivano uno schema convenzionale noto solo agli infiltrati.

Obiettivo? Evitare che gli austriaci, qualora avessero intercettato un colombo, potessero sfruttare il sistema a proprio vantaggio. Solo chi conosceva il codice poteva decifrare il contenuto e verificarne la provenienza.

Consegna di una gabbietta, contenente i colombi, da far giungere, paracadutandola, agli agenti segreti infiltrati in territorio occupato.

Frammenti di memoria: i messaggi del 1918

Dopo il volo audace del Voisin pilotato dal Capitano Gelmetti, gli agenti De Carlo e Bottecchia si infiltrarono in territorio occupato con la missione di stabilire un contatto segreto tramite colombi viaggiatori. I volatili, lanciati da paracadute nelle loro gabbie, avrebbero dovuto essere recuperati dai due agenti per utilizzarli quando sarebbero stati in possesso di informazioni importanti da far pervenire al comando. Per i messaggi, affidati ai colombi, fu stabilito una sorta di cifrario, una specie di "vidimazione" che ne confermasse l'origine evitandone l'uso ritorsivo da parte degli austriaci

Ma la nebbia fitta, le raffiche della contraerea e gli imprevisti del fronte alterarono i piani: i colombi finirono nelle mani della popolazione civile, veneta, sottomessa al giogo austro-ungarico.

E da lì avvenne l’inatteso.

Con grafie incerte, con espressioni dialettali o frammenti di tedesco captato nei cortili, i civili si improvvisarono informatori.

I messaggi, indirizzati al Comando Italiano, raccontavano spostamenti di ufficiali e lamenti di soldati austriaci, ma anche molto di più. Emerse il cuore.

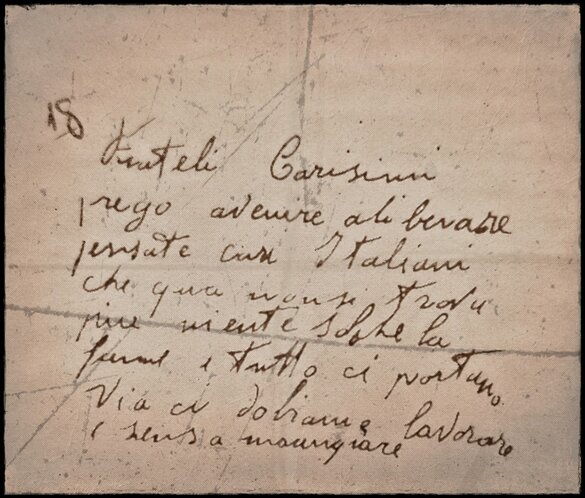

Colombigramma inviato da un civile - 1918

“Nel palazzo del signor F. si trova il Ducca; nel palazzo della signora C. abita un altro Ducca e nel palazzo della signora P. si ritrova il generale Cadorna dell'Austria...” [8-VI-918]

“Una donna che capisse un po’ todesco, ga capìo che i soldati bestemmiava, che i deve andar a farze mazar in Franza.” [8-VI-918]

“Qua non si può vivere, ci hanno tolto tutto; si può dire ci tocca morire di fame, se non venite a liberarci...” [10-VI-918]

“Viviamo come 'nferno; bramiamo la nostra liberazione...” [9-VI-918]

"Con stima li salutiamo e li preghiamo, per favore, di venirci a deliberare più presto che può, che siamo tutti qui con le braccia aperte..." [4-VI-918]

(da "La Giovane Italia" di G. Manacorda - Ed. Morcelliana BS - 1935)

Quei biglietti non solo informavano, ma testimoniavano.

Il colombo diventò messaggero di dolore e speranza, ponte fra due rive: chi poteva liberare e chi desiderava ardentemente essere liberato.

Fu nelle pieghe di una missione segreta che si infilò l’umanità: spontanea, disarmata, ma determinante.

Serri tra le zampe la mia parola,

la mia speranza con te s'invola.

Fermo il mio respiro, ti nascondo al fato,

sì che non t'afferri il lampo del nemico odiato.