Dall’alto, la guerra prende forma: la fotografia aerea nella Grande Guerra

All’alba del Novecento, il cielo divenne teatro di una rivoluzione silenziosa: la fotografia aerea.

Se fino a pochi anni prima le mappe si disegnavano a mano e le informazioni si raccoglievano a cavallo, con lo scoppio della Prima guerra mondiale il volo e l’immagine si unirono per offrire agli eserciti una nuova forma di conoscenza: oggettiva, immediata, strategica.

L’Italia fu tra i pionieri della fotografia aerea.

Già nel 1911, durante la guerra italo-turca, che fu combattuta dal Regno d'Italia contro l'Impero ottomano tra il 29 settembre 1911 e il 18 ottobre 1912, per conquistare le regioni nordafricane della Tripolitania e della Cirenaica, il capitano Carlo Maria Piazza effettuò la prima ricognizione fotografica militare al mondo

Capitano Carlo Maria Piazza

(1871 - 1917)

Il Cap. Carlo Maria Piazza accanto al Bleriot XI usato Il 23 ottobre 1911 per il primo volo di ricognizione della storia durante la Guerra di Libia.

Ma fu nel conflitto del 1914–1918 che la fotografia aerea divenne una disciplina militare a tutti gli effetti.

Il cielo come archivio

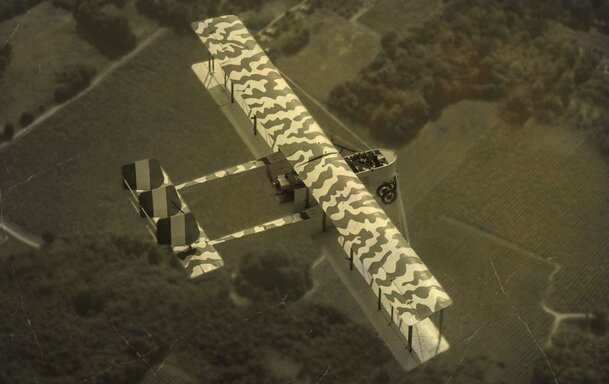

Gli aerei da ricognizione italiani — come, per esempio, gli Ansaldo SVA, i Caproni Ca.33 — vennero equipaggiati con macchine fotografiche progettate per tale servizio. Erano ingombranti, montate su supporti fissi nella fusoliera, e utilizzavano lastre in vetro sensibili alla luce.

Con il passare dei mesi, la tecnologia migliorò: nel 1915 l’Esercito Italiano disponeva di appena 22 fotocamere aeree, ma nel 1917 il numero era già salito a 391.

Ansaldo SVA biposto per caccia e ricognizione

Le immagini scattate in volo servivano a mappare il territorio nemico, individuare postazioni di artiglieria, verificare l’efficacia dei bombardamenti e, non ultimo, a decifrare segnali visivi lasciati dagli agenti infiltrati nel territorio occupato dagli austro-ungarici.

Fotocamera aerea Thornton Pickard Type A- 1915

Fotocamera aerea Thornton Pickard Type C - con caricatori

Fotocamera aerea della Rudolph Anton Goldmann - Austria 1915

Aviatori della 25a Squadriglia (su Voisin III) bombardieri e ricognitori.

Da sinistra: Ten. pilota CIUFFELLI, S.Ten. pilota GUERRA, Ten. pilota PALLAVICINI, Ten. pilota NOCITI, Cap. osservatore BARTOLINI, Ten. osservatore LANZA DI TRABIA, Cap. osservatore GABBIN, Ten. osservatore MACCHI, Ten. pilota GELEMETTI e un Aspirante pilota (n.d.).

Alcuni di loro parteciparono alla prima azione di bombardamento eseguita da aeroplani italiani sul fronte carsico.

Vi partecipò, come osservatore e mitragliere a bordo di uno dei sei Voisin, anche Gabriele D'Annunzio, ideatore e organizzatore della missione.

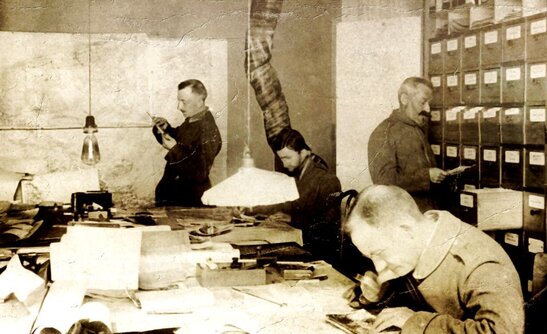

Nasce la fotointerpretazione

La fotografia, quindi, non era solo uno strumento di osservazione, ma anche di analisi.

Nacquero i primi centri di interpretazione fotografica, dove ufficiali e tecnici studiavano le immagini per estrarre informazioni tattiche. Ogni ombra, ogni linea nel terreno poteva rivelare una trincea, un deposito, un movimento.

Questa nuova disciplina — la fotointerpretazione — richiedeva competenze specifiche: occhio allenato, conoscenza del territorio, capacità di correlare immagini e mappe. Fu l’inizio di una nuova forma di intelligence, che avrebbe influenzato tutti i conflitti successivi.

L’Italia e il Reparto Fotocinematografico

Nel 1917, il Regio Esercito istituì il Reparto Fotocinematografico, incaricato di documentare la guerra e supportare le operazioni militari. Oltre alle fotografie aeree, il reparto si occupava di effettuare riprese cinematografiche del fronte, creare complessi mosaici fotografici per la pianificazione strategica e archiviare sistematicamente le immagini rendendole, nel tempo, consultabili per confronti e analisi.

Nel vasto teatro della guerra moderna, quindi, il cielo non fu soltanto teatro di battaglie ma fu archivio, mappa e messaggero. In definitiva, l’avvento della fotografia aerea durante il primo conflitto mondiale rivoluzionò la percezione del terreno: per la prima volta, il territorio poteva essere osservato dall’alto, catalogato, analizzato e persino anticipato. Quelle immagini di trincee, movimenti nemici, e mutamenti topografici diventavano quadri silenziosi più eloquenti di mille dispacci.

Ma se l’immagine aerea era vista dall’alto, un’altra immagine, più sottile e rischiosa, nasceva dal basso: quella prodotta dagli agenti infiltrati.

Operando nel cuore dei territori occupati, questi uomini non solo raccoglievano informazioni ma li codificavano in segni visivi e gesti che divenivano vere e proprie fotografie viventi.

Le immagini catturate dall’aria necessitavano di conferme, di decodifiche, di dettagli che solo chi camminava nel terreno ostile poteva fornire. E viceversa, i segnali visivi lanciati dagli agenti — spesso pensati per essere colti da un occhio che guardava dall’alto — trovavano nelle missioni di volo il proprio destinatario. Le due visioni si completavano: una dall’alto che osservava, una dal basso che trasmetteva.In questo scambio muto ma potentissimo, la fotografia, meccanica o umana che fosse, si fece linguaggio.

Una lingua fatta di coordinate, di coraggio e di complicità. Una lingua che permise operazioni audaci, salvataggi miracolosi, e messaggi in codice letti persino nel candore di un lenzuolo steso in un remoto campicello sperduto laggiù, oltre le linee nemiche.

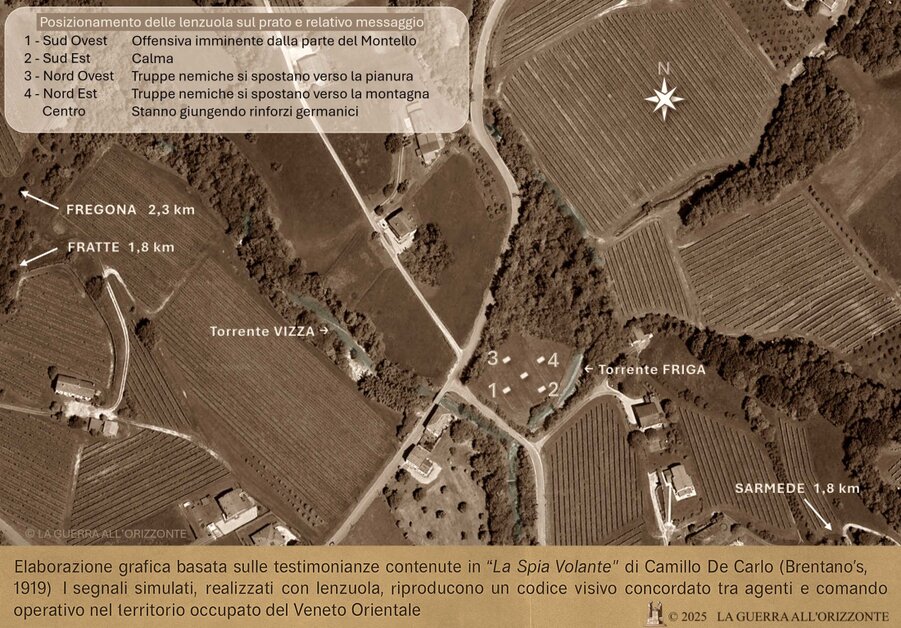

Lenzuola al sole

Quando Camillo De Carlo, primo agente infiltrato, assieme al bersagliere Bottecchia, si convinse che le informazioni raccolte e carpite in territorio occupato portavano alla conclusione che l’esercito austro ungarico era pronto per scatenare l’offensiva lungo il fronte del Piave, decise che non c’era più tempo. Bisognava far giungere la notizia al Comando.

Più di ogni altra parola, ci affidiamo alle sue sensazioni e ai suoi pensieri raccolti nel suo libro “La spia Volante”:“7 – giugno: Penso che, se il tempo continuerà a mantenersi sereno, oggi all'una dopo mezzogiorno potremo cominciare a disporre le lenzuola.

Decido di mettere le segnalazioni al punto del campicello che indica “offensiva imminente dalla parte del Montello.''

Esamino la mia coscienza e m'interrogo a lungo per sapere se questa notizia non è prematura, ma invece, più il tempo passa, e più notizie posso raccogliere da tutte le parti, più mi persuado che non deve mancare molto al giorno in cui un bombardamento tambureggiante m'indicherà che l'offensiva è già iniziata.

Anche il tempo, che si è messo al bello, non può che affrettarne gli avvenimenti.

La sorella di Bottecchia mi ha portato le lenzuola di cui noi ci dobbiamo servire e con molta precauzione ci siamo recati al punto in cui bisognerà distenderle a terra.

Abbiamo percorso ancora una volta il campicello per essere sicuri di non sbagliare e a mezzogiorno e mezzo il lenzuolo si trovava al suo posto. Noi ci siamo nascosti dietro a degli alberi dall'altra parte del fiume per poter osservare ed impedire a qualche ladruncolo di rubare le strisce preziose….”

De Carlo prosegue il racconto descrivendo l’arrivo dei ricognitori italiani scortati dai caccia decollati da San Bernardino. Sopraggiungono diversi velivoli austriaci per interdire il volo agli italiani. Sono momenti di ansia per De Carlo che teme per i nostri aviatori ma, grazie all’abilità dei piloti italiani, lo scontro aereo si risolve con la sconfitta degli austriaci.

“…. I nostri, rimasti padroni del cielo, passano parecchie volte sulla nostra testa, passano varie volte sopra le nostre segnalazioni, come se l'osservatore volesse scattare molte lastre per essere sicuro della riuscita delle fotografie. Tra poche ore i nostri potranno, dalle nostre segnalazioni, sapere quello che sta per succedere, avranno la certezza che l'offensiva è imminente e che sta per scatenarsi dalla parte del Montello.”

Nota storica

Le descrizioni e le interpretazioni grafiche relative ai segnali visivi con lenzuola stese sui prati, così come i luoghi citati nell'immagine, sono ricostruzioni grafiche ricavate dalle testimonianze contenute nel libro "La Spia Volante" di Giacomo Camillo De Carlo (Brentano’s, New York, 1919). Non esistono, ad oggi, codifiche ufficiali universalmente note o documenti d’archivio che ne confermino una struttura standardizzata. Ogni segnale era, infatti, concordato tra agenti e comando prima della missione e utilizzabile, ovviamente, soltanto in quel contesto specifico.

[CLICCA SULL'IMMAGINE PER INGRANDIRE]

Così, nel giugno del 1918, mentre l’Impero austro-ungarico stringeva il cappio attorno alle terre venete e friulane, qualcosa si muoveva nell’ombra. A Vittorio, sotto l’apparente quiete dell’occupazione, si stava tessendo una rete invisibile, fatta di coraggio, ingegno e silenziosa ribellione.

Giacomo Camillo De Carlo, giovane tenente della Giovane Italia, aveva già compiuto l’impensabile: infiltrarsi dietro le linee nemiche. Ora, affidava ai colombi viaggiatori il compito di trasportare messaggi vitali. Quei dispacci, scritti con mano ferma e mente lucida, non recavano solo le informazioni da lui raccolte ma anche quelle portate da Labano Brunoro, segretario comunale di Vittorio, che fungeva da snodo tra De Carlo e una rete clandestina nata precedentemente e spontaneamente tra le mura dell’Ospedale di Serravalle.

Lì, lontano dagli occhi e dalle orecchie degli occupanti, si incontravano tre uomini: Francesco Troyer, il sindaco, che non aveva mai smesso di pensare all’Italia; Carlo Baxa, capitano di tappa dell'Imperiale e Regio esercito austro-ungarico, istriano di formazione triestina; e Cesare Pagnini, sergente e interprete, triestino anch’egli. Entrambi, ufficialmente sudditi dell’Impero, erano segretamente devoti alla causa italiana.

Questi uomini, diversi per origine ma uniti da un ideale, raccoglievano informazioni, proteggevano i civili e preparavano l’insurrezione. Ogni incontro era un rischio. Ogni parola, un atto di sfida. Ma il loro lavoro, silenzioso e instancabile, cominciava a dare frutti.

Quando finalmente gli agenti segreti italiani riuscirono a stabilire un contatto diretto, il flusso di informazioni si fece rapido e preciso. Gli Uffici Informativi del nostro esercito, in stretta collaborazione con i comandi militari, elaborarono un piano di difesa basato proprio su quei dati.

All’alba del 15 giugno, l’artiglieria italiana aprì un fuoco di sbarramento devastante, anticipando l’attacco nemico. Fu l’inizio della Battaglia del Solstizio. E se quel giorno l’Italia seppe resistere, lo si deve anche a chi, nell’ombra, aveva già combattuto.

Quel che avvenne dopo, è Storia.

Bibliografia e fonti consultate

Fonti primarie e testimonianze

- De Carlo, Giacomo Camillo – La Spia Volante, [Brentano’s, New York, 1919] Memorie dirette dell’agente segreto e aviatore italiano, con riferimenti alle tecniche di comunicazione visiva e ricognizione aerea.

- Archivio Centrale dello Stato – Fondi digitalizzati relativi alla Prima guerra mondiale, tra cui documenti militari e fotografici.

- Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito – Archivio ufficiale con documentazione tecnica e operativa sull’aeronautica militare italiana.

Studi e articoli storici

- Manuela Parangelo (2025) – La fotografia aerea nella Prima Guerra Mondiale, Analisi dell’evoluzione tecnica e strategica della fotografia aerea, con focus sulla Battaglia della Somme e sulla nascita della fotointerpretazione. www.storiadellafotografia.com

- Dai Prà E., Gabellieri N. (2020) – Per una storia dell’osservazione aerea, in Storia militare della Geografia, Nadir Media Edizioni - Studio sul contributo italiano allo sviluppo della fotointerpretazione durante la Grande Guerra.

- Malachin, Pietro (2024) – In volo sopra la Terra: Eugenio Turri e la fotografia aerea, Università degli Studi di Padova, Approfondimento sulla fotografia aerea come strumento di lettura del paesaggio e della guerra.

- Il Fotografo – 1914: nasce la foto aerea di guerra. Articolo divulgativo sulla nascita della fotografia aerea militare e sul ruolo dell’Italia come precursore. https://ilfotografo.it/