Le Streghe dell'Adriatico

La genesi dei M.A.S. e il loro impiego nella Prima Guerra Mondiale

All’alba del ventesimo secolo, quando le potenze navali del mondo concentravano le proprie risorse su colossi corazzati e cannoniere da battaglia, l’Italia scommise su una visione più audace: piccole imbarcazioni silenziose, agili e letali, capaci di colpire con precisione chirurgica e scomparire nella notte prima che il nemico potesse reagire.

Così nacquero i M.A.S. – Motoscafi Armati Siluranti, vere e proprie "streghe" del mare, creati per danzare tra le onde della guerra.

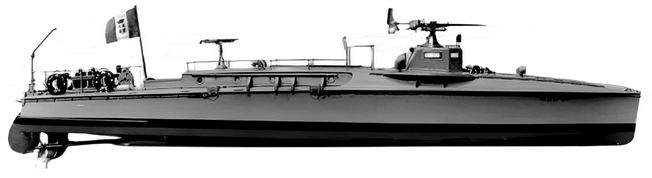

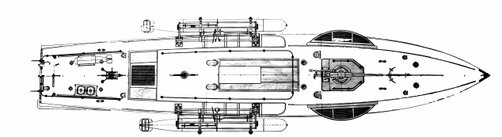

Fu l’ingegnere livornese Attilio Bisio a concepire il primo modello di torpediniera lignea, spinta da motori a scoppio da 40 cavalli, armata con cannoncini e siluri, e progettata per eccellere in manovrabilità, velocità e versatilità. I cantieri navali della SVAN – Società Veneziana Automobili Navali iniziarono la produzione nel 1916, fornendo alla Regia Marina una nuova arma che avrebbe cambiato le sorti del conflitto adriatico.

Questi motoscafi, con dislocamento tra le 12 e le 40 tonnellate, ospitavano una decina di uomini e si distinguevano per la loro autonomia di oltre 200 miglia. Alimentati da motori automobilistici ad iniezione diretta, i MAS superavano le limitazioni del carburante raffinato, offrendo prestazioni affidabili anche nelle condizioni più estreme.

Un MAS solca le acque del porto di Brindisi

Il loro equipaggiamento tipico includeva due siluri, bombe di profondità antisommergibile, un cannoncino da 75 mm e, spesso, mitragliatrici leggere.

Il primo impiego bellico avvenne nel marzo del 1916, quando i MAS iniziarono a solcare le acque del Basso Adriatico partendo da Brindisi, sede del comando navale guidato dal contrammiraglio Umberto Cagni. La flotta austro-ungarica, forte dei suoi sommergibili basati a Durazzo, dominava quell’area con incursioni violente e continue. I MAS, tuttavia, cambiarono le regole del gioco.

Nel giro di pochi mesi, nacque una squadriglia speciale di dodici MAS, affidata al tenente di vascello Alfredo Berardinelli, impegnata in operazioni di caccia ai sommergibili, esplorazione costiera e attacchi lampo a convogli nemici. Gli equipaggi li chiamavano “Streghe”, per la loro capacità di apparire dal nulla, colpire in silenzio e dissolversi nelle acque prima che qualcuno potesse comprendere cosa fosse accaduto.

Tra le imprese memorabili:

- Durazzo, 7 giugno 1916: - 2 MAS - Berardinelli, Pagano - affondato piroscafo Lokrum;

- Durazzo, 26 giugno 1916: 2 MAS - Berardinelli, Pagano - affondato piroscafo Sarajevo;

- Trieste, Vallone di Muggia, 9-10 dicembre 1917: MAS 9 e 13 - Luigi Rizzo, Andrea Ferrarini - affondata corazzata Wien;

- Equipaggio del MAS 13: Ferrarini, Origoni, Volpi, Salvemini, Cassisa, Cabella, Dagnino, Piccirillo, Pessina;

- Equipaggio del MAS 9: Rizzo, Battaglini, Martini, Foggi, Mazzella, Orsi, Poltri, Camini, Sansolini.

- Baia di Buccari, 10-11 febbraio 1918: MAS 94, 95, 96 - Gabriele D'Annunzio, Costanzo Ciano, Luigi Rizzo - azione dimostrativa di forzamento del porto di Buccari (La Beffa di Buccari)

- Durazzo, 12-13 maggio 1918: 2 MAS - Pagano, Azzi - affondato il piroscafo Bregenz;

- Premuda [tra Pola e Zara], 10 giugno 1918: MAS 15 e 21 - Luigi Rizzo, Giuseppe Aonzo (MAS 21), Armando Gori (MAS 15) - affondata corazzata Szent István (Impresa di Premuda);

- Pola, 31 ottobre-1º novembre 1918: Raffaele Rossetti, Raffaele Paolucci - forzatura del porto a nuoto con una torpedine semovente e affondamento della corazzata Viribus Unitis ) e il vicino piroscafo Wien (Impresa di Pola).

Questi successi non furono solo tattici, ma anche psicologici. La Regia Marina dimostrò al mondo che anche piccoli mezzi potevano distruggere grandi sogni imperiali.

Il MAS 9 di Luigi Rizzo a Venezia.

Il Mas 9, assieme al MAS 13 di Andrea Ferrarini, nella notte tra il 9 e il 10 dicembre 1917 a Vallone di Muggia (Trieste) affondarono la corazzata Wien.

Il MAS 15 a Venezia - 1918

Nelle acque dell’ombra

Le missioni segrete e gli sbarchi degli agenti istriani

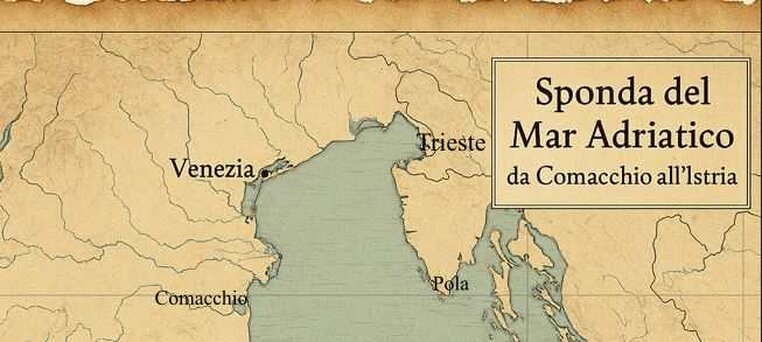

Prima che la “Giovane Italia” prendesse forma come reparto organizzato di agenti segreti, la Regia Marina aveva già sperimentato la via dell’infiltrazione clandestina. Il teatro era l’Adriatico settentrionale, le quinte una costa impervia e poco sorvegliata, disseminata di scogli e insidie subacquee: la penisola istriana, cuore pulsante della difesa navale austro-ungarica.

Già dal luglio del 1917, sotto l’impulso del Comando in Capo di Venezia e con il forte sostegno dell’ammiraglio Revel, si avviò un programma di sbarco occulto di informatori irredenti, conoscitori del territorio, pronti a rischiare la vita per carpire dettagli strategici sull’organizzazione nemica. Le missioni si svolgevano tra Fontane d’Orsera, Parenzo e Rovigno, in zone ostili e difficili da navigare.

I MAS giocavano un ruolo cruciale. Trainati da torpediniere fino a sei miglia dalla costa, sganciavano il rimorchio e proseguivano con propulsione elettrica silenziosa, scivolando tra le onde come predatori d’ombra.

A poche decine di metri dalla riva, l’informatore veniva calato su un battellino a remi e sbarcato sotto copertura notturna — spesso senza luna — affidato al mare e alla fortuna.

Obiettivo: raccogliere informazioni sulle ostruzioni difensive della base di Pola, rilevare la presenza di reti subacquee, decifrare i segnali convenzionali di apertura degli sbarramenti tra Punta Cristo e Punta Compare.

Una guerra silenziosa, fatta di foto aeree da interpretare e ricognizioni terrestri da incrociare.

Tre agenti riuscirono a sbarcare con successo tra il 1917 e l’ottobre 1918, fra cui la coppia formata da Valerio Monfalcon (un sedicenne - classe 1902 - Nato a Parenzo) e il Tenente Bruno Tommasini (Triestino – Classe 1892). Sbarcarono nell’agosto del 1918 ma, per varie e avverse coincidenze non fu possibile recuperarli e furono costretti a rimanere in terra istriana dove finirono per organizzare la resistenza locale che sfociò, il 29 ottobre 1918, nel moto rivoluzionario di Parenzo.

Flotta austro-ungarica nella rada di fronte a Pola

Altri tentativi di infiltrare dei militari affiancati da irredenti istriani fallirono per mare mosso o vigilanza nemica, ma l’impiego dei MAS in questo contesto aprì una nuova frontiera strategica: il sabotaggio dell’impero nemico dall’interno, attraverso uomini e informazioni.

I "Missionari" della Giovane Italia

Le ultime infiltrazioni segrete via mare nell’ottobre 1918

In una guerra che si avviava alla sua ultima, drammatica stagione, la clandestinità si fece arma. Fu nell’ottobre del 1918 che il reparto segreto conosciuto come “Giovane Italia”, costituito da militari del Regio Esercito e coordinato dagli Uffici Informazioni della 3ª e 8ª Armata, trovò il suo percorso nel mare: i Motoscafi Armati Siluranti non erano più solo strumenti d’attacco, ma diventavano mezzi di infiltrazione profonda.

Il comando operativo fu affidato a due giovani e coraggiosi sottotenenti di vascello, Ugo Chinca e Ferruccio Del Medico. Di quest'ultimo, purtroppo, non abbiamo trovato informazioni se non il suo nome letto nei resoconti stilati dal Tenente Guido Manacorda. Come un'ombra, la sua presenza si dissolve nei documenti ufficiali e si riflette solo nell’efficacia delle missioni compiute.

Le missioni avevano luogo in notti prive di luna. I MAS, con i "missionari" a bordo, salpavano da Venezia e compivano un ampio giro, aggirando la costa per raggiungerla da una direzione inaspettata. Giunti in prossimità della riva, gli agenti venivano trasportati a terra con un battellino a remi condotto da un marinaio. Silenzio, precisione, rischio totale.

Obiettivo: infiltrare militari del Regio Esercito addestrati alla raccolta di informazioni strategiche, destinati ad agire nei territori occupati tra il Piave e il Tagliamento. Tra le foci della Livenza, due operazioni portarono con successo cinque agenti dietro le linee nemiche. Non altrettanto fortunati furono i tentativi di sbarco presso il Tagliamento, ostacolati da meteo e sorveglianza.

Ma il tempo dei segreti si stava esaurendo. La Battaglia di Vittorio Veneto, in corso proprio mentre queste operazioni prendevano vita, stava riducendo l’Impero austro-ungarico in rovine. A fine ottobre 1918, ogni ulteriore tentativo di infiltrazione via MAS fu sospeso: i "missionari" ancora in forza al reparto furono destinati ad altre mansioni, mentre Chinca e Del Medico scomparvero dai quei registri come furono venuti — rapidi, silenziosi, decisivi.

Il MAS 95 nei pressi della costa veneta

Nel tumulto di una guerra che squassava i continenti, la Regia Marina commissionò ben 422 MAS. Ma quanti realmente giunsero a solcare le onde sotto il tricolore italiano? Nessuno lo sa con certezza. Come spesso accade in guerra, tra registri smarriti e segreti custoditi nei flutti, il numero esatto rimane avvolto nella nebbia della storia.

Eppure, ciò che i numeri non dicono, lo raccontano le gesta: impiegati con astuzia e coraggio, i MAS si rivelarono strumenti formidabili. I loro successi fecero tremare la flotta nemica, eppure le perdite furono sorprendentemente basse: appena sedici mezzi, due dei quali, tra l'altro, andarono perduti prima ancora di entrare ufficialmente in servizio.

Ma vi è un dettaglio ancor più sorprendente, degno delle cronache leggendarie: solo uno di quei MAS fu effettivamente distrutto in azione bellica. Non cadde in mare, come la sorte di una nave sembrerebbe predire, ma lungo il fiume Piave, là dove le acque si tinsero del dramma della ritirata e della resistenza. E a compiere il colpo fu un reparto dell’esercito austro-ungarico, come se la Storia avesse voluto imprimere su quel fiume l’ultimo sussurro di una macchina da guerra che aveva sfidato l’impossibile.